鎌倉農泊協議会の間宮です。

今回の大河ドラマ「鎌倉殿の13人」第17話のタイトルは「助命と宿命」。

助命は誰が誰にするのか。宿命とは誰の宿命なのでしょうか。

義経の連勝に鎌倉は喜びに沸いた。

しかし、頼朝とその家族には、義仲追討の代償が待っていた。

鎌倉に再び、暗雲が立ち込める。

義経は一ノ谷で平家を追いつめた。

後白河上皇の覚えがめでたい。

「一ノ谷では見事な戦であった」

「崖を馬で駆け降りるくらいな事をやらねば」

自分の活躍を頼朝は喜ぶだろうと考えていた。

そして義経は法皇から京の治安を守る検非違使(けびいし)を任せられた。

その祝いに開いた宴で白拍子が舞った。

その中のひとりに義経は目を奪われた。

その名は静(しずか)という白拍子だった。

鎌倉に戻った義時に頼朝から次の命が下りた。

「三日やる。義高を撃て」

「鬼になってもらう。義時にはわかってもらう」

頼朝は言い放った。

義時にとっては気が重い命令だ。

頼朝に逆らえば、鎌倉で生きていけない。

「人の世を治めるには、鬼にならなければならぬ」

頼朝は義時の肝を試している。

(*)言い方を変えれば、頼朝流パワハラではないか。

「あってはならぬこと」

それを知った政子は頼朝に義高の命乞いをした。

「父の義朝を平家に殺された怒りは20年たった今も消えない。義高も同じに違いない」

「あやつの恨みは、必ず万寿に降りかかる。だから、今のうちに根を絶っておかねば」

頼朝は重ねて言った。

どうしても政子は諦めがつかない。

義時の静止も聞かずに政子は監禁部屋に行った。

「しばらくは伊豆山権現に行ってもらう」

義高は心の中で思った。

「私は決して鎌倉殿を許さない」

「義仲を救わなかった義時も同じだ」

「命あれば頼朝の首を狙う」

義高の気持ちは強かった。

この時、武田 信義(たけだ のぶよし)が鎌倉の御所を訪れ、

「ご白河法皇からの恩賞がない」

と、頼朝に訴えた。

「お主に連なるものばかりが恩賞を受ける。なぜだ」

「どうもこうも、それがしが言われても。法皇さまの思召しでござるゆえ」

頼朝は木で括ったように取り合わない。

信義は頼朝の足元をすくう策を練った。

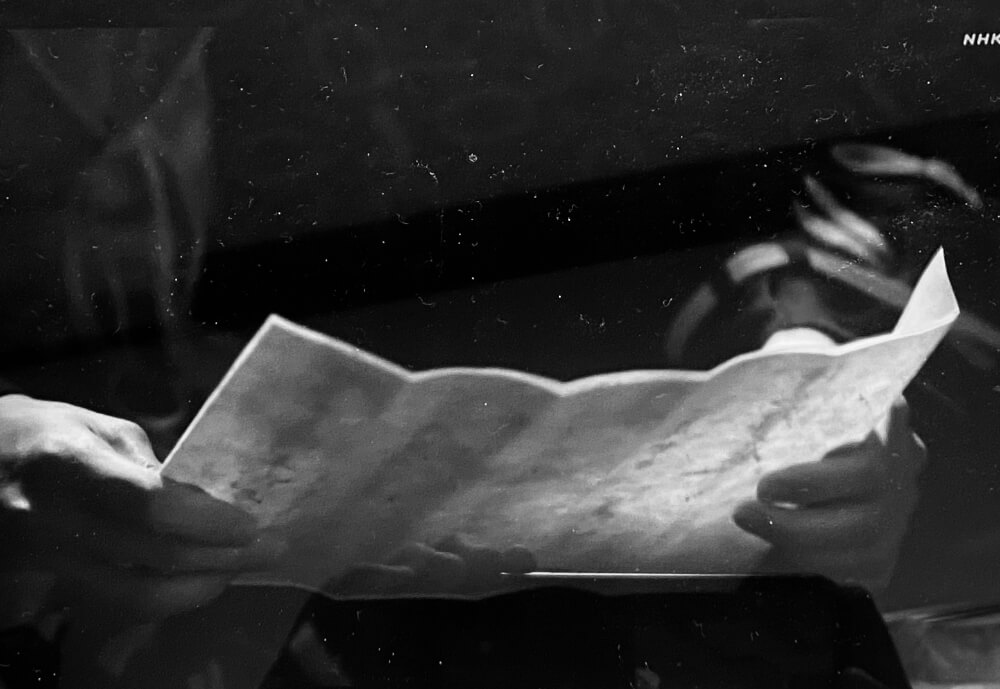

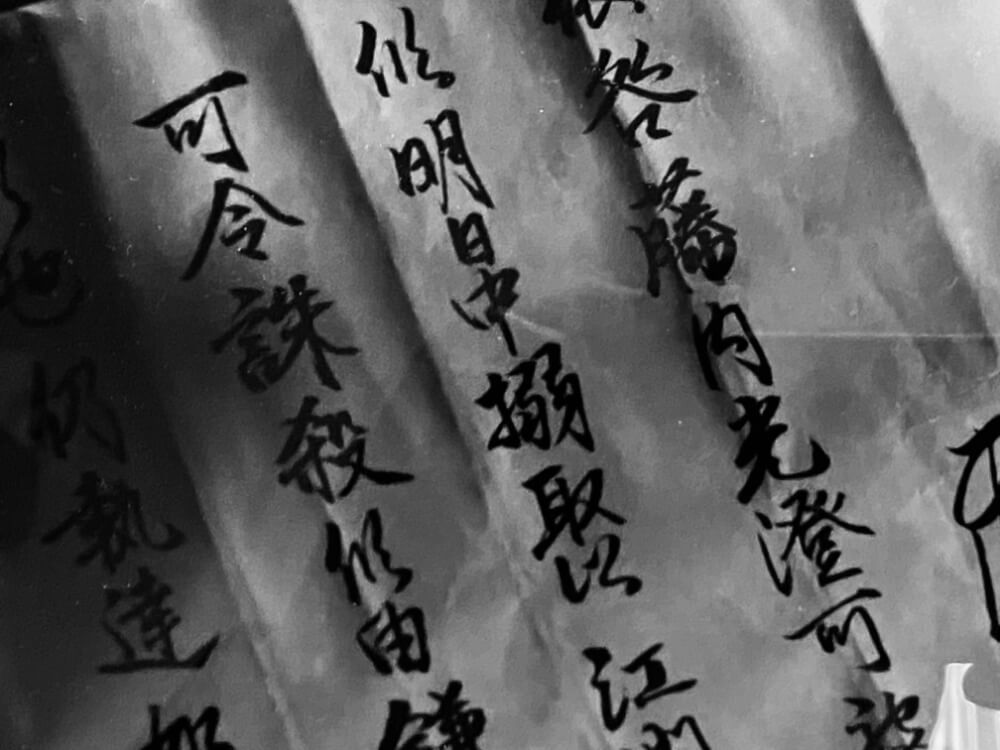

巴は捕らえられ鎌倉へ連れて来られて、義時に義仲の手紙を手渡した。

「鎌倉殿を敵と思うな」

と諭すように文には書いてあった。

巴は義時と共に監禁部屋に向かい、久しぶりに義高に会った。

「自分が亡き後は平家討伐を成せるのは鎌倉殿しかいないとのこと。

義高様には生きて源氏の悲願を見届けて欲しい」

と義仲の無念の気持ちを、涙ながらに伝えた。

「父、義仲の意、しかと受け止めた」

義高は生き伸びる道を選んだ。

これを受けて政子はすぐに義高を伊豆山権現に逃す手配を始めた。

この後、武田 信義が監禁部屋に入った。

「共に頼朝を倒そう」

義高は、信義のこの口車には乗らなかった。

しかし、信義が義高と密談を交わしたことを知った頼朝は、監禁部屋の監視を強めた。

政子は策を練って、義高を御所から逃した。

義高が御所から姿を消した事を知った頼朝は、

「義高が逃げた」

「見つけ次第、首をはねてしまえ」

「冠者殿がいなくなったら、私も死にます」

頼朝の娘の大姫が命懸けで懇願した。隠し持っていた小刀を自分に突きつけた。

政子が、その横で頼朝に手をついて同じ事を願った。

頼朝がその気持ちに折れて、義高を殺すなと命じた。

そこへ首桶を持った男が、目の前に現れた。

「謀反人、源義高、この藤内光澄が打ち取りました」

「断じて、許しません!」

政子が声を震わせた。

この一言で藤内 光澄(とうない みつずみ)は死罪となった。

信義の嫡男・一条 忠頼(いちじょう ただより)が、義高をそそのかし頼朝に謀反を企んだ罪状により

忠頼が成敗された。

「鎌倉はおかしい。謀反とは家人が主人に行うこと。

わしは一度も家人と思ったことはない!」

しかし、結局、信義は頼朝に盾つかない旨の起請文を書くことになる。

(*)鎌倉殿の指示で、このところ毎回、大事な登場者が殺されている。

それが、それぞれの宿命なのか。

(*)あぁ、この後、鎌倉はどうなってしまうのだろうか。

(つづく)

第16話のゆかりの地は、鎌倉と埼玉の狭山市です。

片や地元に、狭山市も片道1時間半の距離。早速出掛けてみました。

【常楽寺】

JR大船駅を下車して徒歩15分ほどの場所にあります。

三代執権の北条 泰時が義母の供養のために建てた寺で、粟船御堂(あわふねみどう)と呼ばれていました。

常楽寺の寺名は北条 泰時が没後、その法名「常楽院殿」の名をとって付けられました。

| 名称 | 常楽寺 |

| 所在地 | 神奈川県鎌倉市大船5-8-29 |

【木曽塚(義高の首塚)】

首塚は常楽寺の裏山を小高く登ったところにありました。木曽塚です。

その手前には義高の許嫁である大姫の墓もありますが、北条 泰時の娘・姫君の墓とも言われています。

木曽塚の由縁を刻んだ石碑もありました。

義高は源 義仲の嫡男で義仲が平家に対して挙兵した時に、

頼朝に二心のない事の証拠に鎌倉に人質として送られてきました。

そして頼朝の娘・大姫が許嫁となり、仲良く暮らしていました。

やがて、義仲と頼朝の関係が悪化し義仲が討たれると義高の立場も危うくなり、

政子の策で鎌倉から木曽に向かう途中で入間川の河原で討たれたのです。

その後、首だけが首桶で鎌倉へ持ち込まれました。

| 名称 | 木曽塚 |

| 所在地 | 神奈川県鎌倉市大船5-15-19 |

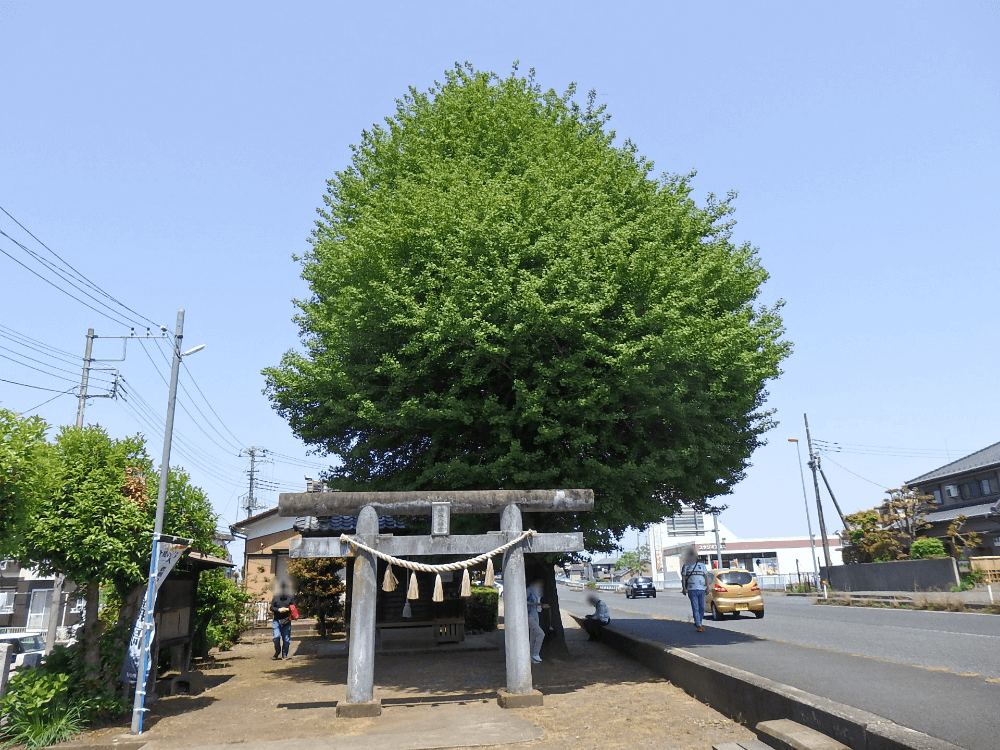

【清水八幡宮】

西武鉄道の狭山市駅を下車して徒歩15分ほどの場所にあります。

入間川の辺りにある清水八幡は、国道16号線の脇にある清水冠者義高を祀る神社。

ここに社(やしろ)がある理由は、頼朝が放った追手によって討たれた義高の死を悲しんだ里人が

遺骸を埋めて墓を築いたためとされています。

大河ドラマの影響で、そこには数名のドラマファンがカメラを手に集まっていました。

| 名称 | 清水八幡宮 |

| 所在地 | 埼玉県狭山市入間川3-35付近 |

【影隠地蔵】

入間川にかかる新富士見橋を渡り、1km先の奥州道交差点に面して立っています。

頼朝の追手に追われる身となった義高は、難を避けるためにこの地蔵の背後に身を隠したといわれます。

ここも狭山中央通り道脇のこじんまりとした森の中にありました。

現在は石の地蔵ですが、かつては木造の地蔵堂があり、その中に安置されていました。

この小さな地蔵に隠れるのは無理ですが、地蔵堂ならば話はわかります。

5月5日、端午の節句。どなたかが置いたのか、兜が飾られていました。

| 名称 | 影隠地蔵 |

| 所在地 | 埼玉県狭山市柏原69番地付近 |

また次回もお楽しみに!