鎌倉農泊協議会の間宮です。

大河ドラマ18話のタイトルは「壇ノ浦で舞った男」。

今回は、相変わらず義経の活躍が目立ちましたね。

様々なことが起こる原因になったようです。

京に足掛りを築いた源氏に対して、

平家は瀬戸内海を押さえ、最後の抵抗を繰り広げる。

最終決戦が目の前に迫っていた。

(第18話のプロローグより)

讃岐(香川県)の屋島まで逃げた平家を追って、源氏の軍勢は

義経が四国から、範頼が九州から挟み撃ちで攻めて、平家の逃げ道を塞ぐ戦略を取った。

義時は範頼と周防(山口県)まで進軍した。

やがて、暴風雨で義経は摂津(兵庫のあたり)で足止めされた。

しびれを切らした義経は梶原 景時などの反対を押し切り、

荒天の中、追い風に乗って船を阿波(徳島県)に走らせた。

三日掛かるところを一晩で着いた。

「九郎 義経が天に選ばれた男ならば、必ずやり遂げてくれる」

景時は心の中で思っていた。

義経の船は無事に阿波に着き屋島の平家群を不意打ちにして、

さらに長門の彦島まで追いやった。

向かうところ敵なしの義経の活躍を、景時は逐一、鎌倉の頼朝に報告していた。

その義経が、次は頼朝の座を狙うかもしれないと、

知らせを受けて頼朝は神経をとがらせた。

長門の壇ノ浦で義経勢の軍議が開かれた。

「この景時、鎌倉殿から総大将になるように指令が届いた」

景時は皆に伝えたが、

「いや、わしが総大将だ、自ら指揮を取る」

と義経は譲らない。義経と景時は、激しく対立したのだ。

「平家はこの戦い、死の物狂いで攻めてきます。九郎殿を欠くわけに行きません」

畠山 重忠(はたけやま しげただ)、比企 能員(ひき よしかず)、三浦 義澄(みうら よしずみ)、

ご家人たちが義経を支持した。

景時には、義経が大将になるという筋書きができていた。

この戦いで、義経には掟を破る裏技が浮かんでいた。

土俵際に立たされた平家軍は予想以上に強く、義経の船が敵に囲まれている。

「敵は十分に引きつけた。躊躇わずに漕ぎ手を射殺せ!」

義経の命令に、重忠は声を大にして抗議した。

「漕ぎ手は兵ではござらん!殺してなりません」

家人たちも動かない。

業を煮やした義経は、自ら矢を放って平家方の漕ぎ手を射った。

無力の漕ぎ手が次から次と射殺された。

平家勢は動揺して形勢逆転になった。

平家を率いる平 宗盛(たいら の むねもり)は万策尽きて、

安徳天皇一族、三種の神器もろとも海に身を沈めた。

頼朝は鎌倉で壇ノ浦の顛末を知った。

「安徳天皇や三種の神器のうち宝剣を失った平家討伐は手放しで喜べない」

と言ったが、政子には、

「九郎がやってくれた。平家が滅んだ」

頼朝は万感こもって、涙が溢れていた。

梶原 景時は、一足早く鎌倉へ戻り

頼朝に義経の戦い振りや、京での高い評判を伝えた。

「鎌倉殿を差し置いて、平家の後は九郎 義経の世だと口にするものが・・・」

(*)この辺から、景時は何かを企んでいたのではないか。

案の定、頼朝は

「義経を、すぐに呼び戻せ」

頼朝は不機嫌になったが、一方、義経は検非違使(けびいし)に任じられているので京を離れられない。

頼朝は義時に託して。義経を叱責する文を預けた。

義時はこの文を義経に見せて

「一日も早く、ご自分の口で弁明するべきでございます」と。

義経はこの助言を受け入れた。

(*)ここからが、またややこしい。

義経は後白河法皇に検非違使を辞退したいと直訴した。

この申し出に法皇は良しとはしなかった。

結局は入水したが、死にきれなかった平 宗盛を

義経が鎌倉へ連れて行くことになった。

しかし宗盛の処罰は京でなされなければならない。

罪人である宗盛を鎌倉へ連れて、京に戻るのは検非違使の義経の務めだ。

「鎌倉へ行き、兄の誤解をとき、宗盛を連れて戻ります」

義経と後白河法皇の交渉がまとまった。

頼朝はこの義経の行動が腑に落ちない。

「よほど後白河法皇に気に入られていることは、

自分が頼朝の後継者だと勘違いすることは十分に考えられる」

頼朝はそう受け取ったに違いない。

「鎌倉殿、九郎殿を鎌倉へ入れてはなりません」

(*)ここで、景時のこの一言が頼朝の気持ちに追い討ちをかけた。

「決めた・・・。わしは九郎には会わぬ」

義時がどんなに取りなしても、頼朝は耳を傾けない。

景時は義時に言った。

「九郎殿は天に選ばれたお方。鎌倉殿と同じだ。

そのような二人が並び立つはずはない」

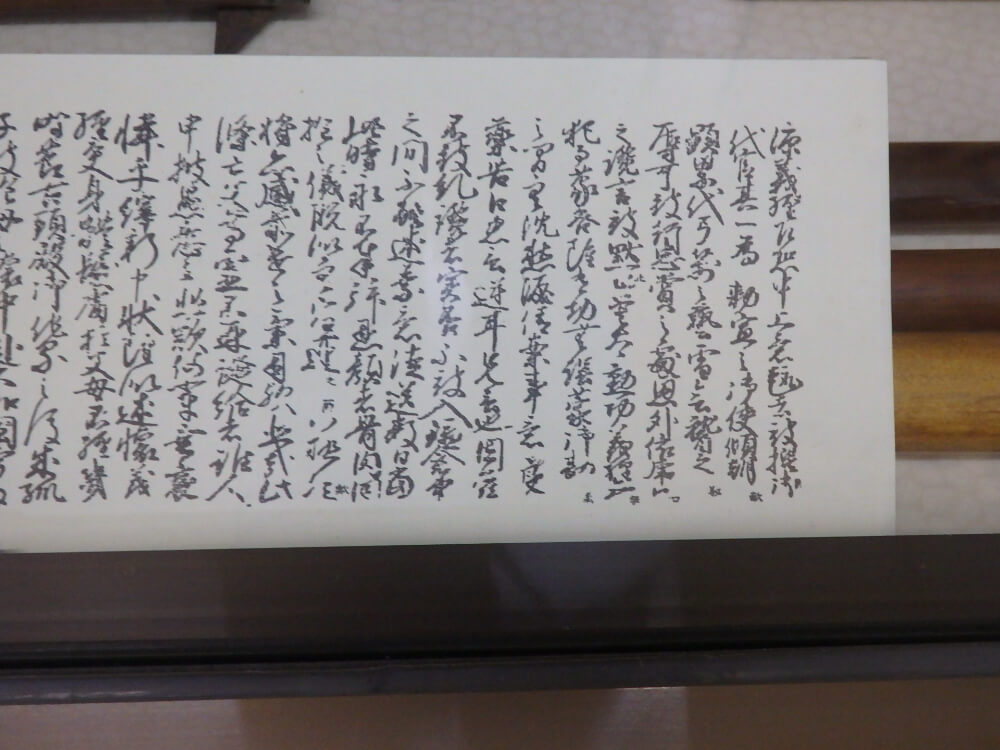

(*)腰越状の背景には、このような経緯があったのか。「吾妻鏡」で調べてみよう。

義経一行は鎌倉の西、腰越に到着した。

頼朝の意向で、宗盛は鎌倉へ連行されて、義経は腰越にとどめ置かれることに。

宗盛は義経に、頼朝への思いを文にするよう勧めた。

文を書くのが苦手な義経に変わって、宗盛が文を書いた。

(*)ここも満福寺では弁慶が下書きを作成していると伝わっている。

頼朝は義経の書く字を、よく知っている。

この義経の文を見て頼朝は神経を逆撫でされた。

「どうして、このような小細工をする!宗盛を連れて、とっとと京に帰れ」

義経は無念な気持ちを押さえて、源氏の誇りを持って京で生きる決心をした。

「この先は、法皇さま第一にお使えする」

(*)腰越状の本文に「・・・はからずも、あらぬ「つげ口」によって大きな手柄も、ほめていただけなくなりました」(口語訳)とあります。

「つげ口」、一連の景時の発言を耳にしていたのだ。

(つづく)

毎回ドラマの終わりに「ドラマのゆかりの地」の紹介がありますね。

第18話では地元の私としては壇ノ浦と満福寺が紹介されると思っていました。

ドラマが終わり、いきなりNHKの番組紹介になり不思議な思いでした。

翌日NHK広報室に問い合わせると、通常のドラマは44分30秒のところ、

壇ノ浦の戦いの尺の関係でドラマが延長してしまったとのこと。

4K番組ではゆかりの地が、しっかりと放送されていたとのコメントでした。

なので、今回は独自に、地元「満福寺」を紹介しようと思います。

【満福寺】

満福寺・山門前に建っている義経宿陣之趾碑

満福寺の関係者によると、従来から「腰越状」は弁慶が下書きをしたと伝承されていると聞きました。

「左衛門少尉義経、恐れながら申し上げます。」で始まる「腰越状」のあらすじは、

兄の心がどう変わろうと、兄に服従する弟の心は絶対に変わらない、ということを端的に述べています。

襖絵など当時の物語が大きな絵になっています。

改めてドラマを思い返して、いつも見慣れた絵を感慨深く眺めていました。

弁慶の腰掛け石もありました。

| 名称 | 満福寺 |

| 所在地 | 神奈川県鎌倉市腰越2-4-8 |

また次回もお楽しみに!