店舗情報

| 名称 | 浅野屋(アサノヤ) |

| ジャンル | 蕎麦屋 |

| 住所 | 〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-25-7 Google マップ ≫ |

| 営業時間 | 11:00~20:00(LO19:30) (定休日:木曜日) 営業時間・定休日は変更となる場合がございますので、 ご来店前に店舗にご確認ください。 |

| 電話番号 | 0467-46-2526 |

| 公式サイト | − |

店舗紹介

今年で創業100年の老舗の蕎麦屋

今年で創業100年の老舗の蕎麦屋

カレー蕎麦

天麩羅蕎麦

父から娘へバトンタッチ。創業100年の浅野屋は松竹大船撮影所とともに。

今回の主役は鎌倉芸術館の前にある「浅野屋」の女将さん、南部たま江さん(81歳)です。

父からお店を受け継ぎ、今年で創業100年になる老舗の蕎麦屋のお話です。

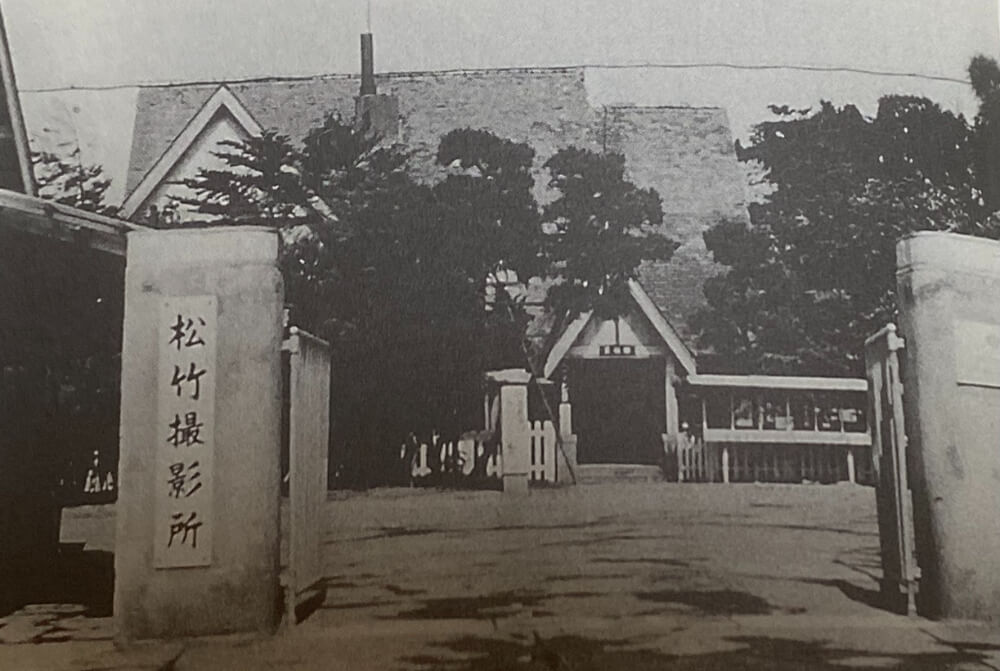

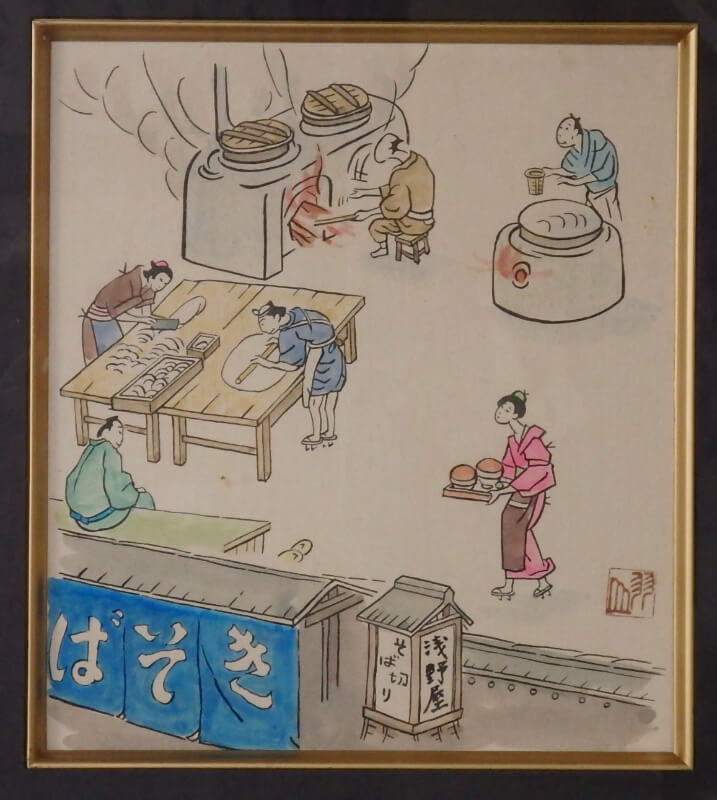

創業から災難続き。松竹撮影所とともに移転。

大正11年(1922年)9月、たま江さんの父である南部林さんは神田の浅野屋本店で修行を終え、四谷に店を構えました。ところが翌年の大正12年(1923年)9月、関東大震災で店が被災。四谷から移転した先の蒲田では、踏切を挟んで反対側に松竹蒲田撮影所がありました。しばらくここで営業を続けていると、貰い火によってまたお店がなくなってしまったのです。

その後、知人の紹介で大船に物件が見つかりました。大船駅から10分ほど歩くのですが、近くに蒲田から移転してきた松竹大船撮影所があり、商売になると紹介され昭和14年(1939年)に店を構えました。「浅野屋は松竹撮影所を追いかけてきた!」と周囲からは揶揄されたそうです。

たま江さんは鎌倉女学院卒業。いわゆるお嬢さん学校に中高6年間通いました。当時の入学試験は親の面接、本人の口頭試験だけだったそうです。小学生の頃のたま江さんは成績優秀で、入学時の寄付金は最低の一口1700円で済んだそう。「それでもちゃんと受かった」と笑顔で説明されました。

卒業後、結婚するまでは新橋の親戚の会社で経理を手伝っていました。そして25歳の時(1966年)に函館生まれの翔鶴(しょうかく)さんと結婚。翔鶴という名前は海軍の航空母艦の名前から付けられたそうです。

25歳で結婚、そして初めてお店の手伝い。そのころ大船撮影所からくるお客様は、裏方さんばかりだったそうです。しかし一旦注文があると夕方はつなぎ食で「たぬきそば」の注文。深夜仕事になると夜10時頃にカツ丼の注文が。映画の仕事は50人分、テレビドラマの仕事は30人分にもなります。8時に閉店してから、ご飯を炊いて、カツを揚げて間に合わせる。店内は超大忙しです。

松竹大船撮影所は昭和11年(1936年)に開所し、平成12年(2000年)で幕を閉めました。通算65年の歴史を飾ったわけです。当時、お店に一番きてくれた俳優は名脇役の日守新一さんだと女将が教えてくれました。一番の人気者だった渥美清さんは元気な頃は近くの中華料理ばかりでしたが、体が弱くなった頃は、もり蕎麦を1本1本ゆっくり食べていたそうです。一方、倍賞千恵子さんは天ざるがお好きのようでした。

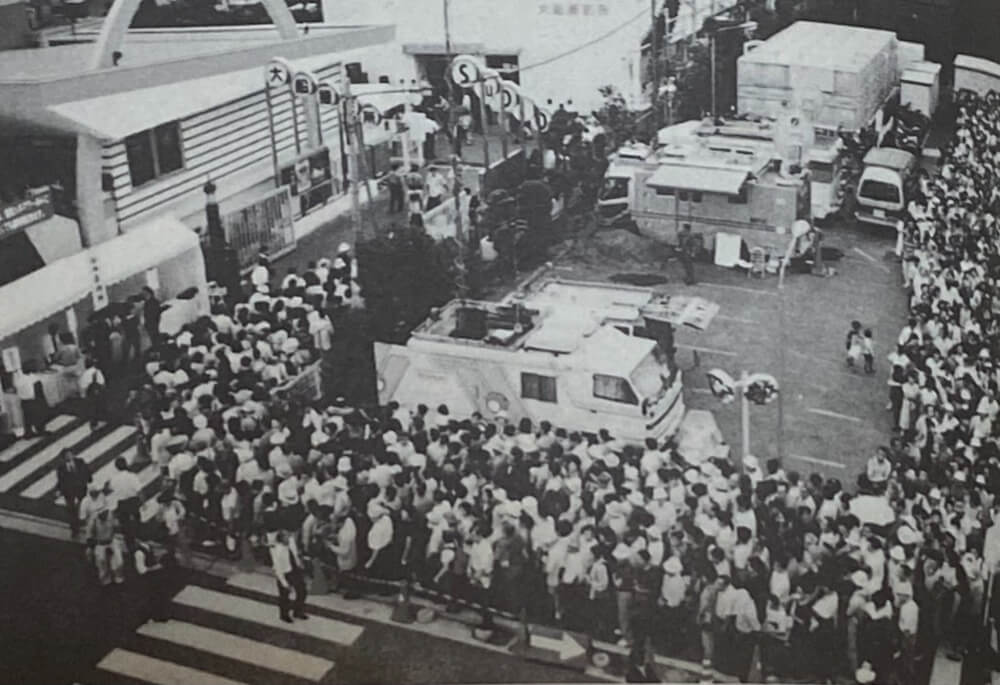

「渥美清さんとお別れする会」では二万人もの弔問客が訪れ、第9スタジオの祭壇の前から大船駅までファンの列がつながったといいます。「あの日は、最後は土砂降りになって、とにかくお店も大変だった。」と追想されていました。

先日、鎌倉芸術館で行われた松竹映画100年記念で「男はつらいよ50・お帰り寅さん」を上映したとき、山田洋次さんと倍賞千恵子さんのトークショーがありました。その帰り道、お二人は懐かしさのあまり浅野屋に立ち寄り、山田さんは親子丼ともりそば、倍賞さんは、いつもの天ざるを召し上がって帰られたそうです。

女将は小さいころ、撮影所で映画が完成するごとに「大船会館」で行われた所員試写会に忍び込んで、どんな映画も見たといいます。

女将は25歳の結婚以来、今日までお店の仕事を続けています。現役生活通算56年。創業から父の林さんが44年間、奥様とお店を頑張っていました。なので、父母娘合わせて創業100年です。父の林さんが昭和51年(1976年)2月に亡くなるまでの20年間は、父娘一緒にお店を営業していたことになります。とにかく父母娘二代で100年という話は、聞いたことがありません。

お父さんは、大変仕事の厳しい方だったそうです。当時、蕎麦屋というのは身分の低い仕事と受け止められていましたが、仕入れには手を抜かずに、材料も良質なものを使っていました。戦前から蕎麦粉は小田原の久津間製粉から取り寄せています。当時の物流は国鉄です。大船駅からお店に連絡が入り、お父さんは自転車で30kgの荷物を運んでいたそうです。

このインタビューの最中でも、女将さんはお客様から目を離しません。

父の林さんは女将が35歳の時に亡くなりました。女将のご主人はお店の仕事はまったくの素人。義父に熱心に仕込まれて、10年間で一人前の職人になっていったそうです。そのご主人も平成18年(2006年)に亡くなりました。それ以来、女将は姪夫婦とスタッフ数名で、今日までお店の切り盛りを続けています。

ここまでが浅野屋の大まかな100年の歴史。

清潔で広々とした店内。メニューも豊富です。

それでは、お店の中を紹介しましょう。

座敷の外に小さな庭が見えますが、以前はその奥が隣家でした。その向こうに浅野屋の駐車場があったのですが、ある時、等価交換方式で手に入れ、庭を潰して座敷をこのように大きくし、16人が座れるスペースに広げました。

そしてこちらが28席あるテーブル席。

テーブルと座敷で合わせて44席になります。

買い物帰りのお客様や、親の代から親子何代も続いて店通い、小さな頃から続けて遠くからも来店する方も少なくないと女将は目を細めて嬉しそうに語ります。

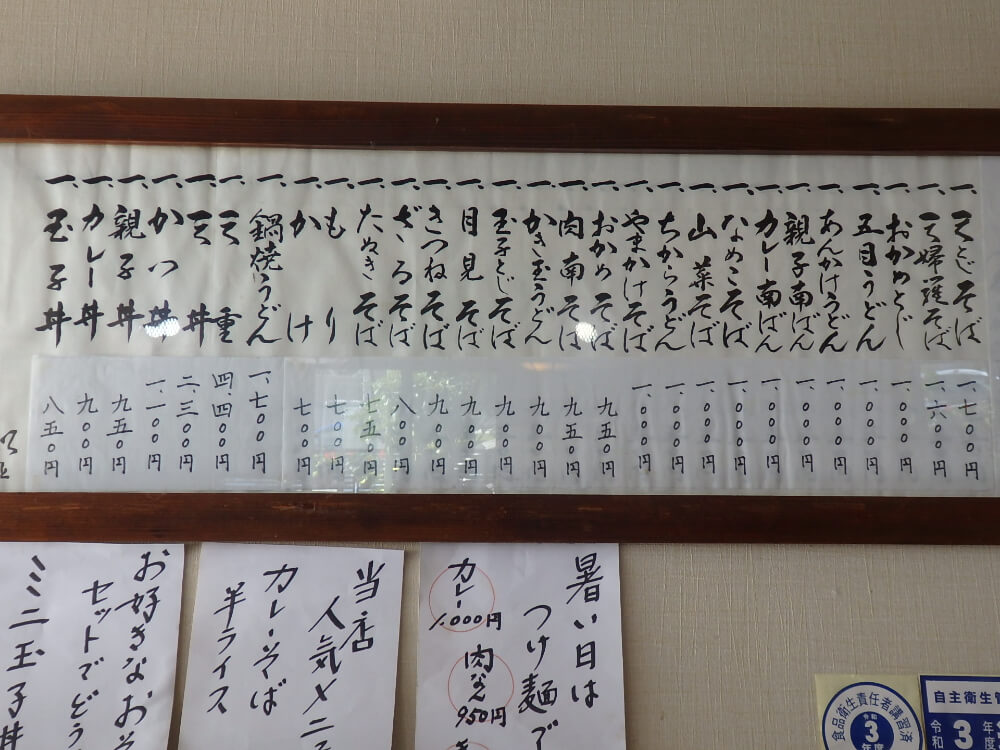

墨文字のメニュー表は、たま江さんが通っていた小学校の校長先生が書いてくれたものです。値段だけが書き換えられているが年代物です。

主なお品書きは、

天ざる、天麩羅蕎麦。車海老の大きな天ぷらが乗っています。

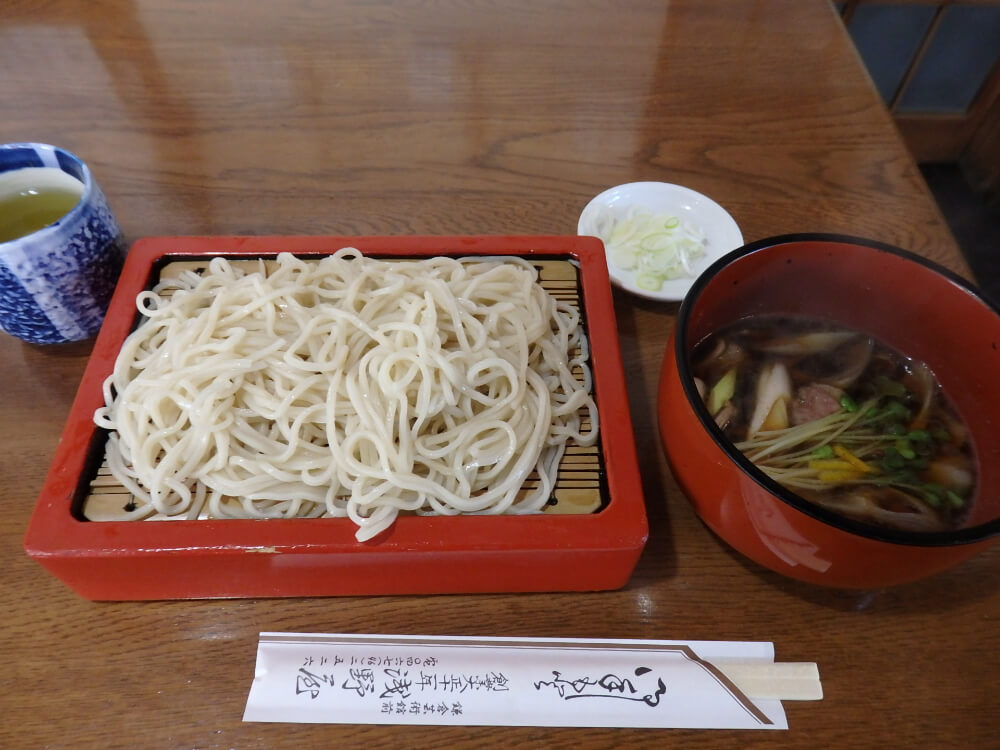

鴨せいろ。コシがあって暑い日でも美味しくいただけます。

カレー蕎麦。大正時代からお父さん直伝の特別な炒り方で、カレー粉のうまさを引き出しています。

そして、かつ丼。

ところで浅野屋の蕎麦は何割蕎麦でしょうか?こちらは企業秘密とのこと。蕎麦粉が多いとのびやすくなるそうです。今でも出前はたまにあるので気をつけているとのことでした。出前といえば、昔は片手で何段も積み重ねて運んだもので、出前機が出来てからは横揺れしてもこぼれなく重宝しました。今は出前を取る方は圧倒的に減っているとおっしゃっていました。

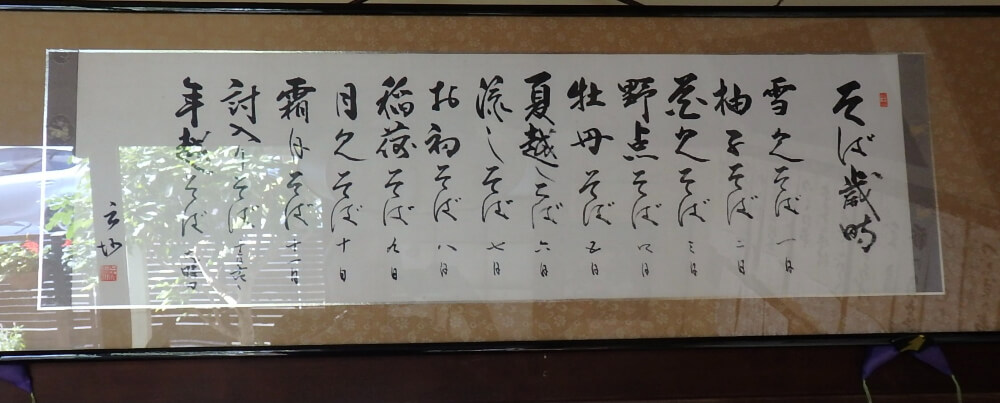

「お手柄よ仇を打ったる浅野屋の浪士は毎にそばをはなれず」と手打そばの4文字が竹の掛け軸に白く塗られています。

これは女将が通っていた小学校の用務員さんが、特別に作成した逸品です。「本当は、うちは手打ち蕎麦じゃないんだけど」と目を細める女将。浅野屋は、大船駅前の店は、従兄弟がこの店から暖簾わけして息子の代になっています。湘南深沢駅前の浅野屋は門前仲町の浅野屋から暖簾わけされ、当時、きちんと挨拶があったそうです。

最後に「君の名は」の主演の佐田啓二さん(中井貴一さんの父)の奥さんは、この店の先にあった「月ヶ瀬」(食堂)の娘さんで、当時から八頭身で綺麗な方だったと、思い出に耽っていました。お話全体の内容は、時には小津安二郎さんの松竹映画を見ている気分なりました。

周辺の観光地紹介

JR大船駅に近づくと、車窓から真っ白な大船観音が見えてきます。小さな頃、伊勢から夜行列車で東京に戻るときに『もうちょっとで家に戻れるな』と幼な心に思ったものです。

実はこの観音様は完成までに30年もの歳月がかかっています。昭和4年(1929年)地元の有志により築造が始まり、戦火により一時中断、昭和35年に完成しました。

現在は大船のシンボルとして、夜間にはライトアップされるなど観光名所になっています。

所在地:神奈川県鎌倉市岡本1-5-3

三代執権の北条泰時が義母の供養のために建てた寺で、粟船御堂(あわふねみどう)と呼ばれていました。常楽寺の寺名は北条泰時が没後、その法名「常楽院殿」の名をとって付けられました。

所在地:神奈川県鎌倉市大船5-8-29

木曽義高の首塚。常楽寺の裏山を登ったところにあります。その手前には義高の許嫁である大姫の墓もありますが、北条泰時の娘・姫君の墓とも言われます。木曽塚の由縁を刻んだ石碑もあります。

所在地:神奈川県鎌倉市大船5-15-19